Tra alcuni giorni aprirà una retrospettiva di Jenny Saville al Modern Art Oxford. È la prima volta che un’istituzione pubblica inglese dedica una mostra alla pittrice resa famosa da Charles Saatchi prima e da Larry Gagosian poi. Rachel Cooke sul Guardian le dedica un lungo articolo che vi consiglio di leggere. Mi hanno colpito tre passaggi in particolare:

«Non sono contro l’arte concettuale. Non penso che la pittura debba essere rivalutata. L’arte rispecchia la vita, e le nostre vite sono piene di algoritmi, così molte persone vogliono fare arte come se fosse un algoritmo. Ma il mio linguaggio è la pittura, e la pittura è l’opposto. C’è qualcosa di primitivo in essa. Il bisogno di fare segni è innato. È per questo che quando si è bambini si scarabocchia».

Abbiamo parlato annche del lavoro di altri. Le piacciono sia Gerhard Richter alla Tate Modern che Lucian Freud alla National Portrait Gallery. «È triste che Freud non dipingerà mai più. Ma sto cercando di capire se sia un grande artista o un grande ritrattista. In fondo, perché non dovrebbe essere un grande artista? Ma quando guardo Richter, me lo domando. Richter è senza dubbio un grande artista nel senso pieno della parola».

Recentemente, ha lavorato sul tema della maternità (ha due bambini picoli). «La gente mi diceva [prima che avessi figli] che non sarei stata in grado di impegnarmi nel lavoro una volta che sarebbero nati». Chi erano? Donne? «No!» ride. «Erano uomini. Comunque si sbagliavano. Ora mi godo il mio lavoro dieci volte di più di prima. È ancora una necessità, qualcosa che devo fare. Ma sono più libera da preoccupazioni».

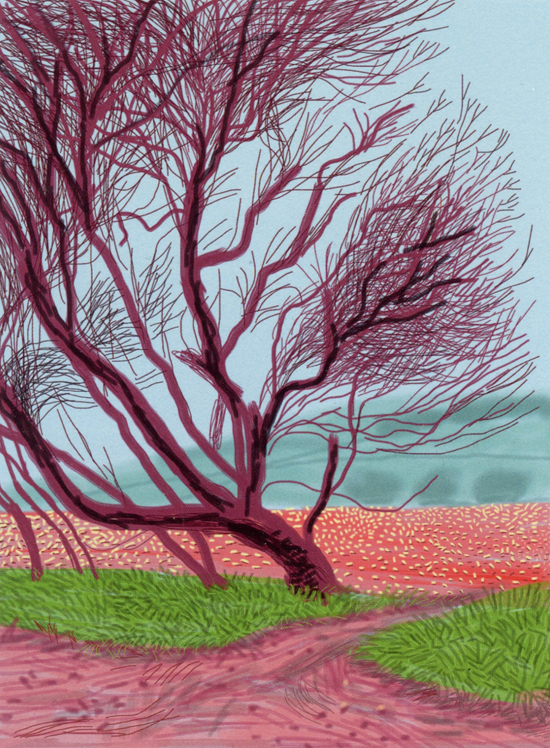

Tra il 2010 e il 2012 Jenny Saville ha lavorato proprio sul tema della maternità. Si è fatta fotografare incinta con il primo figlio in braccio e poi con entrambi i figli. La citazione esplicita è del cartone di Leonardo della National Gallery. Il risultato è la serie “Reproduction” di cui qui sotto ci sono grandi disegni. A me paiono di una bellezza straordinaria. Mi colpisce come la Saville abbia sentito il bisogno, nel rappresentare il rapporto con i suoi figli, di rendere il senso di movimento. Come se il rapporto tra madre e figlio fosse necessariamente dinamico e fonte di un’energia centrifuga. Ed è proprio questa energia che diventa il vero soggetto del quadro.

|

|

|

|

|

|

In a few days will open a Jenny Saville’s retrospective at Modern Art Oxford. It is the first time that a British public institution devoted an exhibition to the painter made famous by Charles Saatchi and Larry Gagosian. Rachel Cooke in The Guardian devotes a long article that I recommend you read. Here are three passages in particular:

«I’m not anti conceptual art. I don’t think painting must be revived, exactly. Art reflects life, and our lives are full of algorithms, so a lot of people are going to want to make art that’s like an algorithm. But my language is painting, and painting is the opposite of that. There’s something primal about it. It’s innate, the need to make marks. That’s why, when you’re a child, you scribble».

We talk, too, about other people’s work. She loved both Gerhard Richter at Tate Modern and Lucian Freud at the National Portrait Gallery. «It’s sad he [Freud] is not going to make any more paintings», she says. «But I’m trying to work out whether he can be seen as a great artist, or whether he is a great portrait painter. I mean, why shouldn’t he be a great artist? But then you look at Richter, and you wonder. Richter is definitely a great artist in the fullest sense of the word».

More recently, she has been inspired by motherhood (she has two small children). «People told me [before I had children] that I wouldn’t be able to engage with my work in the same way once they were born». Which people? Were they women? «No!» She laughs. «They were guys. Anyway, they were wrong. I enjoy the work 10 times more now. It’s still a necessity to me, something I have to do. But I’m more carefree. Partly, it’s watching them – the total freedom they have, scribbling across paper, the way they paint without any need for form. I thought: I fancy a bit of that myself».

Between 2010 and 2012 Jenny Saville has been working on the theme of motherhood. She has been photographed when she was pregnant with her first child in her arms and then with both children. The explicit mention is of Leonardo’s cartoon at the National Gallery. The result is the series “Reproduction” (below). I think they are extraordinarily beautiful. It strikes me as Saville felt the need, representing the relationship with his children, to evoke a sense of movement. As if the relationship between mother and son were necessarily dynamic and source of centrifugal energy. It is this energy that becomes the true subject of the picture.

|

|

|

|

|

|