Come Giona, Pinocchio o il capitano Achab? Che cos’è questo gigantesto mostro che Anish Kapoor ha imprigionato dentro la gabbia del Grand Palais? È il provvidenziale pesce biblico, la simpatica balena di Collodi o il feroce capodoglio di Melville? È lecito chiederselo, anche se la risposta non è necessaria per addentrarsi nel fascino di questa opera riuscitissima. “Leviathan” di Kapoor è un’apparizione misteriosa e travolgente. È lì innanzitutto: grande e enigmatico. Come molte cose che della vita non ci spieghiamo e eppure ci sono e la ingombrano e sembrano sovrastare i confini dell’esistenza. Certe paure, certe bellezze, certe insensatezze o amori travolgenti.

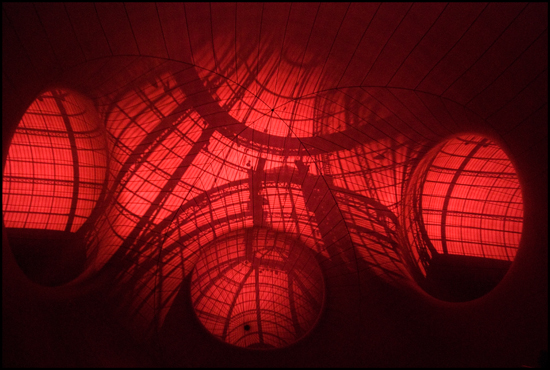

Non è la sua prima opera a carattere epico, anche se forse si tratta della più grande con i suoi 33metri di altezza e i 100x72metri di ampiezza. Ma più delle dimensioni colpisce, e questa secondo me è una cifra decisiva dello stile di K., la sproporzione dell’opera rispetto al suo contenitore. Qui il Grand Palais appare in tutta la sua piccolezza (!!), sembra volersi far più largo per il disagio che gli procura questa ingombrante presenza. A temperare l’aggressività del tutto è forse l’eleganza cromatica soprattutto dell’esterno (l’interno è un vero e proprio rosso sangue) dove il color melanzana si abbina benissimo, anche se in modo acrobatico, al verde salvia della struttura e il giallo delle ringhiera del Gran Palais.

Due parole invece sulle due esposizioni kapooriane a Milano. Quella della Rotonda della Besana è bellissima e la Rotonda ci mette molto del suo. “My Red Homeland” è inquietante come tutti i lavori in cera rossa, mentre gli specchi sono di una perfezione che fanno chiudere un occhio sulla deriva ludica che potrebbero prendere. Ma la visita a Parigi mi ha fatto capire tutti i limiti, invece, di “Dirty Corner” alla Fabbrica del Vapore. Innanzitutto va detto che “Dirty Corner” è il progetto che in un primo momento Kapoor voleva realizzare per Parigi. Ma era evidente che non avrebbe funzionato. Il problema è che non funziona neanche a Milano perché non riesce ad entrare in rapporto con lo spazio nel quale è collocato. Non c’è quel senso claustrofobico che suscita un’opera che se fosse stata un pochino più grande avrebbe sfondato pareti e soffitto. Il gioco della camminata al buio (coinvolgente, ma già visto alla Turbin Hall della Tate con l’opera di Miroslaw Balka nel 2009) non giustifica un investimento di forze di questo genere.

L’ultima cosa è: ha ragione o no Francesca Bonazzoli che sul Corriere scriveva che Anish Kapoor è l’artista dell’establishment, molto spettacolare e per nulla scomodo? Per nulla scomodo non direi, la cera rossa non è innocua: è un’immagine lacerante. Da establishment? Beh, questo forse sì. Ma è come rimproverare a Kapoor di essere un artista di successo.