Il primo d’agosto ho partecipato alla Serpentine Gallery di Londra a 512 Hours, l’ultima performance di Marina Abramović. Era annunciata come la performance sul nulla e trovandomi nei paraggi senza nulla da fare ho pensato che potessi continuarlo a fare tranquillamente nella prestigiosa galleria. Ero stato nel 2012 a vedere The Abramović Method al Pac di Milano, ma non avevo preso parte all’esperimento con i camici bianchi e i blocchi di quarzo che pendevano sulla testa.

Rispetto alla tappa milanese, qui a Londra è tutto molto più semplice. Non c’è bisogno di prenotazioni né acquisto di biglietti. Si arriva e, se c’è coda, si fa la dosa, altrimenti, come è successo a me, si entra senza troppe cerimonie.

Sulla porta c’è scritto: «Silence, please». Entrati non si potrà più parlare. Viene chiesto di riporre i propri oggetti personali, soprattutto i telefonini, e viene consegnata una bella cuffiona nera, come quelle che si usano nei poligoni di tiro. Si viene anche informati che partecipando alla performance si accetta di essere, eventualmente, fotografati o ripresi. Si potrà stare all’interno della galleria per tutto il tempo che si desidera (ma Marina chiude la galleria alle 18).

Al di là dello “spogliatoio”, si entra in un ambiente composto da tre stanze. Nella prima, quadrata e coperta dalla caratteristica cupola della Serpentine, c’è una pedana di legno a forma di croce. A ciascuno dei lati ci sono tre sedie di legno dello stesso colore.

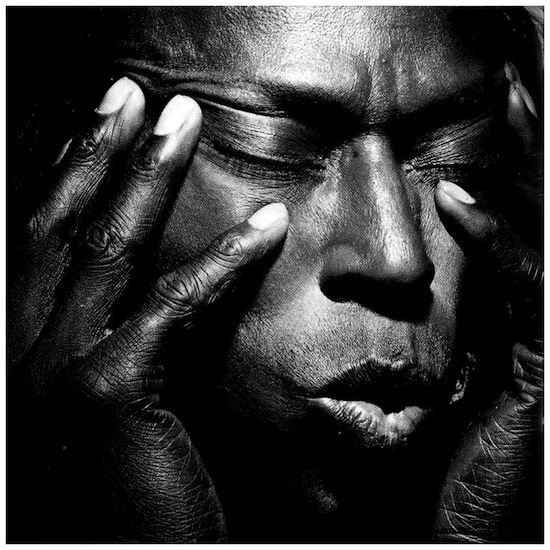

Nella stanza ci saranno una quindicina di persone. Alcune guardano quel che accade stando accanto alle pareti. Quelli seduti sulle sedie, invece, hanno gli occhi chiusi. Altri, ancora, sono in piedi sulla pedana con le mani lungo il corpo, alcuni si tengono per mano, sempre con gli occhi chiusi.

C’è Marina, che entra ed esce. Lei è vestita con pantaloni e giacca nera, camicia bianca. I capelli sono raccolti in una coda di cavallo. Cammina con le gambe un po’ a X, lo sguardo è vivo, ma la pelle del volto è esausta. Per lei è il 43esimo giorno di performance, sono passate 336 ore dall’inizio. Ad aiutarla un gruppo di ragazzi tendenzialmente vestiti di nero. Anche loro partecipano alla performance e hanno la funzione di “coinvolgere” i partecipanti. Uno di loro ha una lunga frangia turchina che gli scende sulla fronte. Un altro, sopra i pantaloni, ha una specie di gonna fatta di fili annodati a trama molto larga.

Attendo diversi minuti prima che uno dei ragazzi venga verso di me, incroci il mio guardo, mi prenda per mano e mi porti al centro della stanza sulla pedana. Sono al centro della stanza, ma non al centro della pedana. Anzi, diciamo che sono nella periferia della pedana. Per fortuna, penso, al centro dell’attenzione sì, ma non troppo. In quel momento con me ci saranno quattro o cinque persone. Un ragazzone con la maglietta bianca è lì già da diversi minuti. La mia “guida” mi fa capire di chiudere gli occhi. Li chiudo. Lui tiene ancora la mia mano. La terrà ancora forse per un paio di minuti. Poi, mentre io resto fermo con gli occhi chiusi, me la lascia e se ne va. Sono solo. E ora? Cosa faccio? Sono minuti che sto lì fermo. Comincio a sentire il peso della braccia. Le spalle sono un po’ incriccate. Penso: in questi casi, se si respira profondamente, non si sbaglia mai. Comincio a farlo e penso che sto andando forte. Gli occhi sono ancora chiusi, ma la voglia di aprirli è tanta. Li apro per una frazione di secondo solo di una fessura. Poi continuo. Dritto. Mi si vedrà troppo la pancia? E queste cose che penso? Finirò per scriverle? Penso a quello che sto pensando e non so se è esattamente quello che vorrebbe da me Marina. Io provo a impegnarmi cercando di cacciare via i pensieri, far andare via tutto fuori dalla testa per farci entrare qualcosa di nobile. Ma prima che accada riapro per la seconda volta gli occhi e questa volta è quella definitiva. Con un profondo senso di sconfitta scendo dalla pedana. Noto che il ragazzone con la tshirt bianca è ancora lì immobile a godersi la performance. Che invidia.

Giro per un po’ per la galleria. Le donne, giovani e meno giovani, sono tutte vestite in modo ricercato. Diverse sono anche molto belle. Marina abbraccia per lunghi secondi quelli che sembrano essere due amici. Bisbiglia qualcosa nell’orecchio, ma con questi cuffioni non si sente neanche il rumore dei tacchi che picchiano sul pavimento.

Vado nella seconda stanza. Qui, al lato della parete di finestre, ci sono una decina di piccoli tavolini a cui sono sedute altrettante persone. Mi avvicino e vedo che sono alle prese con del riso crudo misto a lenticchie (crude anche queste). Sempre su tavolino è una matita e un foglio bianco. Nel resto della stanza ci sono persone che camminano al rallentatore. Alcuni hanno gli occhi chiusi, altri no. Sul camminare al rallentatore mi sento poco portato. Mi considero forte a stare fermo al rallentatore, ma camminare… Decido però di buttarmi, ma a due condizioni. 1) camminerò vicino ai tavolini così (vedi punto 2) potrò osservare cosa fanno davvero quelli del riso e delle lenticchie 2) camminerò con gli occhi aperti, un po’ per il punto 1, un po’ perché camminare a occhi chiusi, si sa, fa andare storti e non ho intenzione di giocare agli autoscontri al rallentatore senza avere la possibilità di chiedere scusa a causa dell’imposto silenzio. Così parto. Lento. Lentissimo. Voglio far vedere che anche io riesco a non correre come faccio di solito in modo così grossolanamente superficiale e distratto. Ma subito mi accordo di qualcosa che non avevo mai notato: è molto difficile camminare al rallentatore facendo sì che gambe e piedi viaggino sempre alla stessa velocità. Nel momento in cui gli tocca tornare a terra, subiscono l’attrattiva della forza di gravità e quindi accelerano. Ci metto un po’ a tarare questa cosa, senza però riuscirci in modo davvero convincente. Intanto guardo quelli del riso. Vedo che ognuno fa una cosa diversa: c’è chi semplicemente separa i chicchi di riso dalle lenticchie. Qualcuno li raggruppa per 10, 20, 30 annotando tutto sul foglio. Altri prendono le lenticchie e le dispongono a spirale sul foglio. Capisco che deve essere rilassante. Un po’ come tagliare in mille pezzi la buccia delle arance, come faceva mia mamma dopo cena. Nel frattempo vedo che ci sono persone che viaggiano molto più lentamente più di me. Ma ormai la stanza è finita. Che faccio? Un altro giro? Vorrei provare anche le lenticchie, ma non ci sono sedie libere, così decido si andare nell’ultima stanza.

Entrato capisco subito che questo è il luogo per me. Alle pareti sono appesi quattro fogli colorati: uno giallo, uno rosso, uno blu, uno verde. Davanti al foglio c’è una sedia, e sulla sedia ci si può sedere per fissare il foglio colorato. Ma non è questo che mi mette a mio agio. A farlo sono le brande da campeggio verde scuro, su cui qualcuno, coperto da un lenzuolo azzurro o rosa, a occhi chiusi, è steso a compiere la propria performance. Ce ne sono di libere, ma io non oso. Poi, a un certo punto, si avvicina una ragazza magra con i capelli scuri corti. Mi prende per mano e mi conduce a una delle brande. Io mi distendo con le braccia lungo il corpo, lei mi copre con il lenzuolo rosa. Il cuscino è ancora bianco. Finito di coprirmi, mi passa la mano lungo il braccio sinistro e, quando arriva alla mano, me la stringe per un attimo. Ok, e ora? Anche qui: cosa faccio? E se mi addormento davvero? E se mi metto a russare senza accorgermene? Ma a un certo punto i pensieri scivolano su altro: cose fatte, cose da fare… Passa il tempo e a un certo punto mi accorgo si essermi scordato che sto facendo una performance con Marina Abramović. È grave? È il pensiero di un momento, poi altri pensieri. E infine, sì, probabilmente, il sonno. Quello vero. Non ho idea di quanto ci sia stato su quella branda. Venti minuti? Forse di più. A un certo punto mi sveglio da solo. Mi alzo e penso che, anche se non prevista dal metodo Abramović, la pennica, anche in una prestigiosissima galleria d’arte, dà soddisfazioni importanti.

Mi faccio ancora un giro per le stanze. C’è sempre Marina. Non mi avvicino a salutarla, non vorrei deconcentrarla. E poi cosa le direi in silenzio? Boh.

Esco e trovo il foglio per i commenti. Cosa scrivo? Poi lo pubblicano? Lo firmo o no? Deve essere qualcosa di abbastanza sibillino per non sembrare né troppo entusiasta né irrispettosamente strafottente. Provo con un: «Silence, and something else».

Uscendo guardo Rock on Top of Another Rock di Fischli e Weiss. Poi torno con la mente a queste forse due ore delle 512 Hours e penso: peccato non esserci stato ai tempi in cui Marina si tagliava la pancia con la lametta.

Una mostra coi fiocchi. Ricca, piena di colpi di scena. La prima sala con tre straordinari autoritratti varrebbe da sola il biglietto. Il tema, l’ultimo periodo del pittore olandese, non è fortissimo – l’ultimo Rembrandt non è l’ultimo Tiziano – ma i prestiti arrivati alla National sono davvero straordinari. La Lucrezia del 1666, con quella macchia di sangue che impregna la camicetta stesa a spatolate leggere, è un’opera di una modernità sorprendente. Quel che rimane della lezione di anatomia del dottor Joan Deyman, del 1656, omaggio al Cristo morto del Mantegna, è un momento difficile da dimenticare. E poi il Rembrandt incisore: che crea la luce dosando l’inchiostro con sapienza da alchimista. E poi i ritratti, ah, i ritratti…

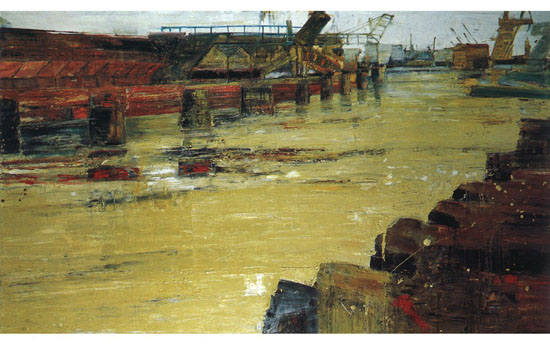

Una mostra coi fiocchi. Ricca, piena di colpi di scena. La prima sala con tre straordinari autoritratti varrebbe da sola il biglietto. Il tema, l’ultimo periodo del pittore olandese, non è fortissimo – l’ultimo Rembrandt non è l’ultimo Tiziano – ma i prestiti arrivati alla National sono davvero straordinari. La Lucrezia del 1666, con quella macchia di sangue che impregna la camicetta stesa a spatolate leggere, è un’opera di una modernità sorprendente. Quel che rimane della lezione di anatomia del dottor Joan Deyman, del 1656, omaggio al Cristo morto del Mantegna, è un momento difficile da dimenticare. E poi il Rembrandt incisore: che crea la luce dosando l’inchiostro con sapienza da alchimista. E poi i ritratti, ah, i ritratti… Un grande classico, esposto nel migliore dei modi, in uno degli spazi espositivi più belli del mondo. L’ampiezza dei grandi saloni danno respiro alle immense opere del grande pittore tedesco. Severo, accigliato, impregnato di struggimento romantico. Kiefer gioca una partita da maratoneta solitario. Colto, coltissimo, arci-colto. Farebbe arrossire per ignoranza chiunque. La definizione più calzante che ho sentito, me l’ha detta una volta Giovanni Frangi, è quella data da Massimo Cacciari: un Van Gogh post bomba atomica. Una bomba esplosa trent’anni fa. Eppure i corvi sopra il campo di grano dipinto in questo tiepido 2014.

Un grande classico, esposto nel migliore dei modi, in uno degli spazi espositivi più belli del mondo. L’ampiezza dei grandi saloni danno respiro alle immense opere del grande pittore tedesco. Severo, accigliato, impregnato di struggimento romantico. Kiefer gioca una partita da maratoneta solitario. Colto, coltissimo, arci-colto. Farebbe arrossire per ignoranza chiunque. La definizione più calzante che ho sentito, me l’ha detta una volta Giovanni Frangi, è quella data da Massimo Cacciari: un Van Gogh post bomba atomica. Una bomba esplosa trent’anni fa. Eppure i corvi sopra il campo di grano dipinto in questo tiepido 2014. Un bergamasco a Londra. Col suo accento, la sua arguzia, la sua raffinata provincialità. La mostra curata da Simone Facchinetti (lo storico dell’arte più simpatico che io conosca) e Arturo Galansino, neo direttore di Palazzo Strozzi, è un piccolo gioiello che fa capire agli inglesi (e a noi turisti del ponte di Sant’Ambrogio) che quel Sarto alla National Gallery non è affatto una meteora dell’arte lombarda. Il rosa del cavaliere in rosa, l’arancione del perizoma della Crocifissione di Albino, la dolcezza del ritratto di bambina dell’Accademia Carrara. Gli sguardi della nobiltà bergamasca. L’occhio del del direttore ottocentesco della National ci aveva visto giusto.

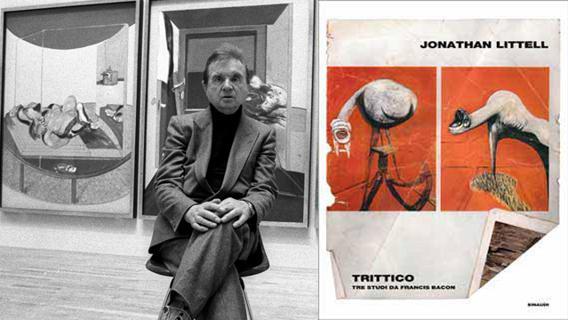

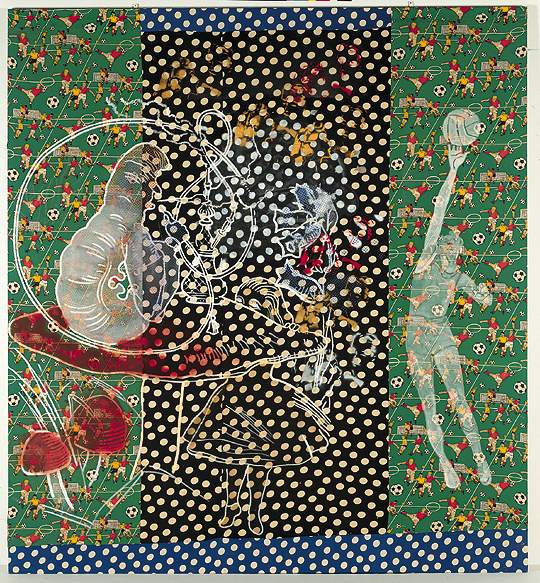

Un bergamasco a Londra. Col suo accento, la sua arguzia, la sua raffinata provincialità. La mostra curata da Simone Facchinetti (lo storico dell’arte più simpatico che io conosca) e Arturo Galansino, neo direttore di Palazzo Strozzi, è un piccolo gioiello che fa capire agli inglesi (e a noi turisti del ponte di Sant’Ambrogio) che quel Sarto alla National Gallery non è affatto una meteora dell’arte lombarda. Il rosa del cavaliere in rosa, l’arancione del perizoma della Crocifissione di Albino, la dolcezza del ritratto di bambina dell’Accademia Carrara. Gli sguardi della nobiltà bergamasca. L’occhio del del direttore ottocentesco della National ci aveva visto giusto. Avevamo scritto che il 2014 sarebbe stato l’anno di Sigmar Polke. Sono cose che si scrivono un po’ così, senza prendersi troppo sul serio. Ma se una mostra come quella di Kiefer ha poco di sorprendente (sì, Kiefer è Kiefer…), quella alla Tate è in grado aprire scenari inattesi. Una mostra che riesce a mettere in discussione la gerarchia della triade dei tedeschi Richter, Kiefer, Polke (e Immendorf? Immendorf ce lo stiamo dimenticando?), dove Polke era sempre stato, forse per distrazione o pigrizia, stabile al terzo posto. Un inciso: Jonathan Jones, qualche anno fa, aveva scritto che la Germania è la nazione che ha dato di più all’arte contemporanea. Questa mostra è un nuovo tassello che conferma la tesi del critico del Guardian. Ma tornando alle classifiche: non so se Polke insidi davvero Richter, ma Kiefer certamente. Il Dall’Ombra, che ha avuto la cortesia di accompagnarmi nella scampagnata londinese, sostiene che una mostra come quella di Kiefer potrebbe far male a un giovane pittore, quella di Polke no. In che senso? Il primo può essere un muro contro cui scontrarsi. Non tanto per il grandissimo talento (quello non fa male a nessuno), ma perché non segna punti di rilancio, vie di fuga, percorsi inesplorati. Polke (non meno talentuoso, anzi, anz’anzi) invece è una rampa di lancio. Temi, materiali, tecniche. C’è una tensione alla scoperta e alla ricerca da cui non si può che imparare.

Avevamo scritto che il 2014 sarebbe stato l’anno di Sigmar Polke. Sono cose che si scrivono un po’ così, senza prendersi troppo sul serio. Ma se una mostra come quella di Kiefer ha poco di sorprendente (sì, Kiefer è Kiefer…), quella alla Tate è in grado aprire scenari inattesi. Una mostra che riesce a mettere in discussione la gerarchia della triade dei tedeschi Richter, Kiefer, Polke (e Immendorf? Immendorf ce lo stiamo dimenticando?), dove Polke era sempre stato, forse per distrazione o pigrizia, stabile al terzo posto. Un inciso: Jonathan Jones, qualche anno fa, aveva scritto che la Germania è la nazione che ha dato di più all’arte contemporanea. Questa mostra è un nuovo tassello che conferma la tesi del critico del Guardian. Ma tornando alle classifiche: non so se Polke insidi davvero Richter, ma Kiefer certamente. Il Dall’Ombra, che ha avuto la cortesia di accompagnarmi nella scampagnata londinese, sostiene che una mostra come quella di Kiefer potrebbe far male a un giovane pittore, quella di Polke no. In che senso? Il primo può essere un muro contro cui scontrarsi. Non tanto per il grandissimo talento (quello non fa male a nessuno), ma perché non segna punti di rilancio, vie di fuga, percorsi inesplorati. Polke (non meno talentuoso, anzi, anz’anzi) invece è una rampa di lancio. Temi, materiali, tecniche. C’è una tensione alla scoperta e alla ricerca da cui non si può che imparare.