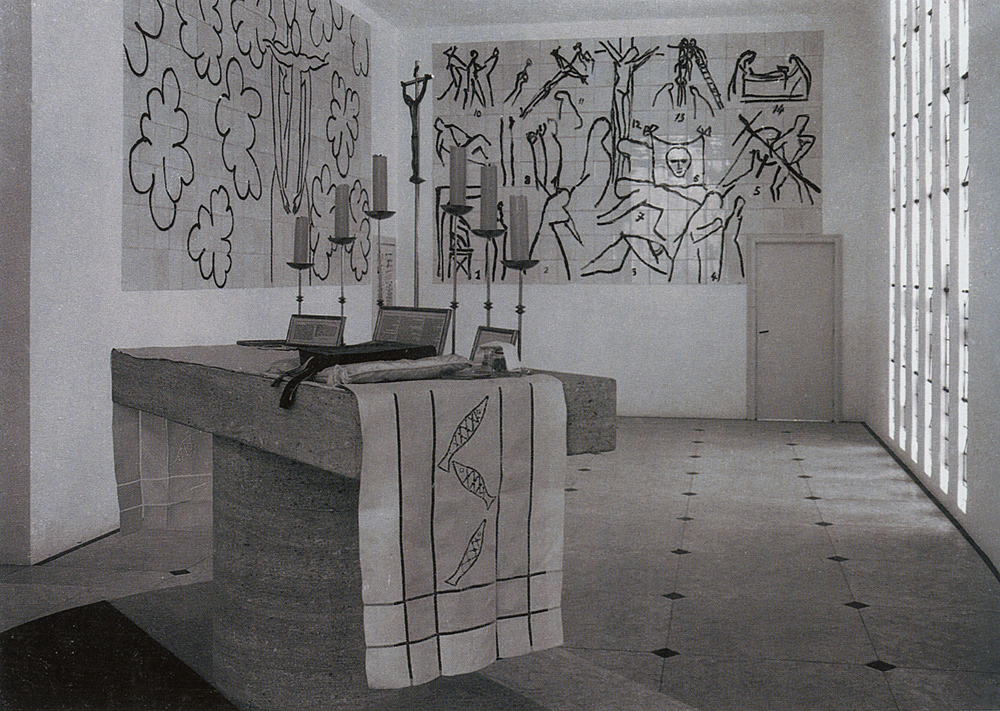

Padre Marie-Alain Couturier, domenicano amico e confidente di Henri Matisse, commentava così nel 1951, la Via Crucis realizzata per la parete di fondo della Cappella del Rosario di Vence:

“Vorrei provare a dire, nel modo più semplice, che cosa penso di quest’opera: la ritengo la più importante e la più bella nella cappella. (…)

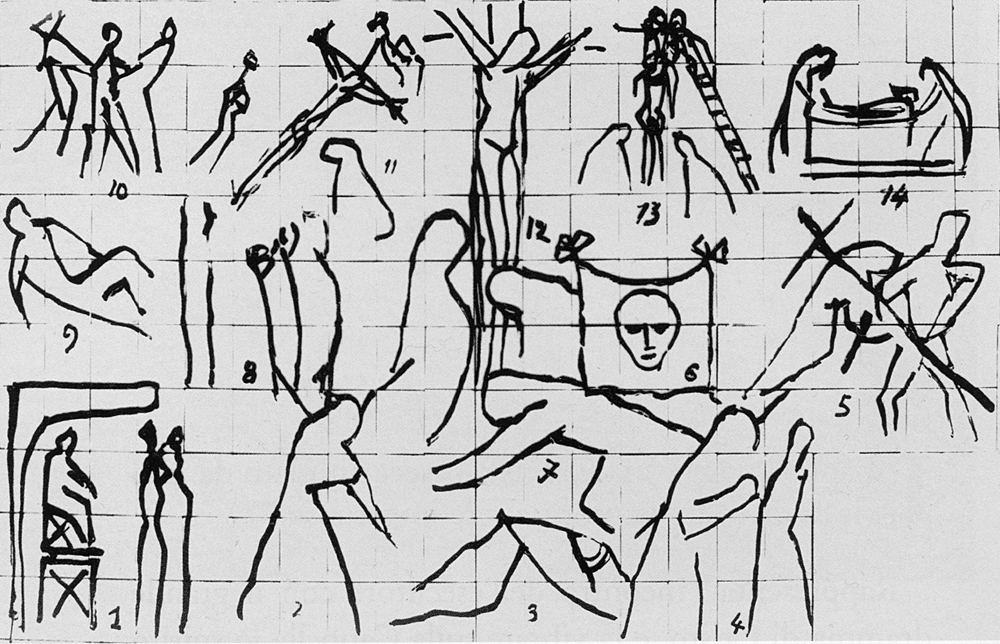

Vedo qui una specie di grande pagina, coperta di tratti che assomigliano a una calligrafia alterata, a malapena leggibile, con lettere scritte di fretta, sotto l’effetto di un’emozione troppo grande; vi si scorgono già, senza però poterli ancora decifrare, i segnali più chiari e più sconvolgenti di ciò che stanno per dire. Quale altra calligrafia più di questa è adatta per parlarmi della Passione? Mi bastano questi segni violenti: mi dicono l’essenziale. Posso aver bisogno d’altro?

Quando li leggo, colgo che non c’è stato né tempo né volontà di definire i dettagli o scegliere le parole: la terribile notizia è lì intatta, senza rimaneggiamenti né abbellimenti. Che cosa posso spettarmi d’altro da qualcuno che ha vissuto in sé il dramma e ne ha provato nel cuore la durezza e lo sconvolgimento?

Noto che nello stile qui non ha più nulla in comune con ciò che conoscevamo come tale di Matisse. In nessun’altra opera ritrovo una violenza simile, una analoga, totale assenza del minimo scrupolo di bellezza: qui nulla è predisposto per il piacere della visione. Brutali, ecco, sono persino le cifre che numerano le stazioni. (…)

Osservo anche la consanguineità di questo stile brusco, affrettato, indifferente a tutto ciò che non vuole dire, con lo stile di Tavant e dei primi affreschi romanici. Matisse mi raccontava un giorno come, ancora giovane e dispiaciuto di non riuscire a dipingere come gli altri, avesse scoperto con eccitazione, davanti ai Goya del Museo di Lille, che “la pittura poteva essere un linguaggio”, addirittura che poteva “non essere altro che questo”. Non lasciamoci ingannare: nelle epoche davvero grandi, l’arte non è che linguaggio. Non un ornamento. Anche se si esprime in termini molto difficili. Perché non è affatto certo che il dovere degli artisti sia quello di fare in modo che tale linguaggio risulti accessibile a tutti; al contrario è loro dovere sacrificare tutto alla nettezza, alla verità dei segni, per quello che hanno da dirci”.

(da L’Art Sacré, luglio-agosto 1951, in Un’avventura per l’arte sacra, ed. Jaca Book)