Giovanni Frangi parla del suo sito internet da quando lo conosco, quindi almeno dal 1999, l’anno della mostra alle Stelline “Il richiamo della foresta”. Alla fine c’è riuscito e da settimana scorsa è online www.giovannifrangi.it. Verrebbe da chiedersi: ci voleva tanto?

Giovanni non è un pigro e non è neanche uno a cui mancano le idee. Semplicemente pensa molto prima di fare le cose e decide di farle quando pensa sia il momento giusto di farle. Insomma, non improvvisa mai. Il fatto che il sito appaia oggi deve avere un significato particolare per lui e ho il sospetto che abbia a che fare con la volontà di fare un punto su quanto fatto fino a oggi.

Non varrebbe la pena parlarne infatti se non fosse che quel che ne è uscito è uno strumento prezioso per capire il percorso di uno dei maggiori pittori italiani degli ultimi vent’anni. È l’unico a disposizione per ricostruirne l’opera dall’inizio alla fine, se si tiene conto che il catalogo della mostra “Straziante, meravigliosa bellezza del creato” a Villa Manin copre il periodo 2005-2011.

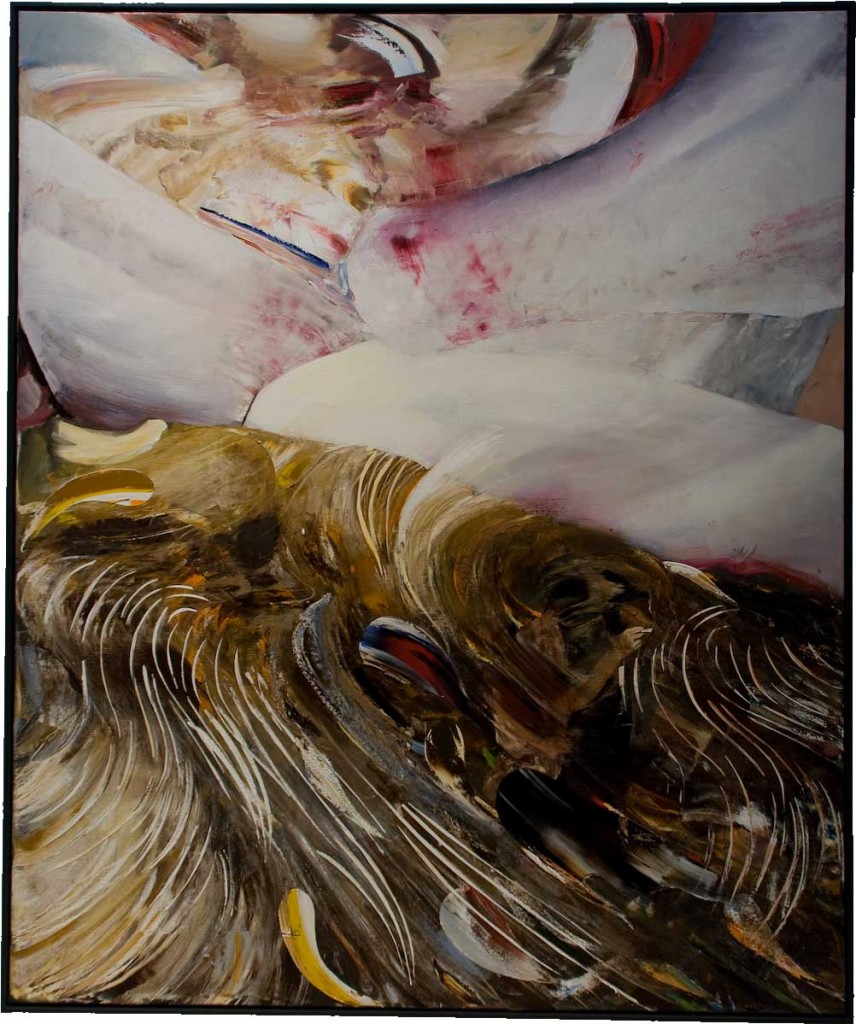

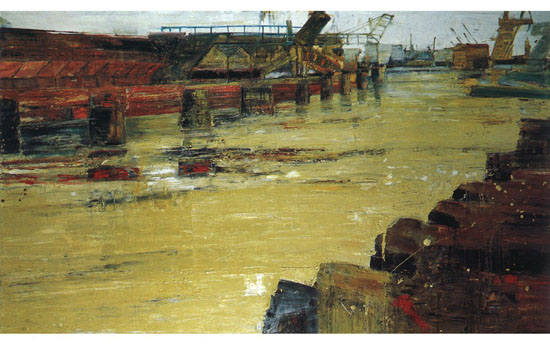

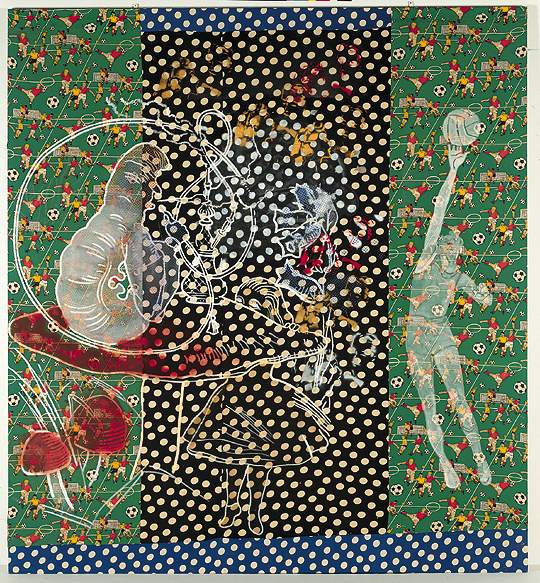

Quel che appare anche agli occhi del più distratto degli osservatori è che la pittura di Frangi è molto cambiata. La critica che gli viene mossa più spesso è di aver tradito lo stile muscolare, giocato tutto sul colore materico, che lo ha contraddistinto almeno fino al 1999. Io sono tra quelli che pensano che non si tratti di un tradimento, ma di un passo avanti. Gli anni che da “Il richiamo della foresta” portano a “Nobu at Elba” sono quelli di un effettiva accelerazione verso un’altra direzione. Più elegante, ma non meno muscolare.

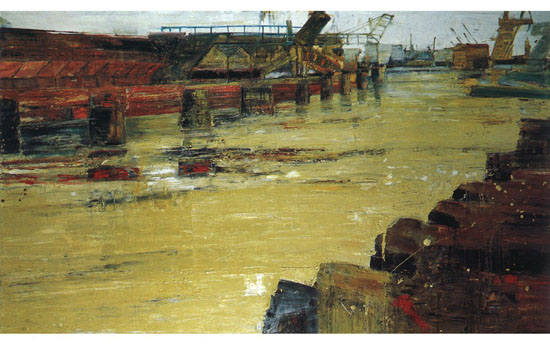

È stato in quel periodo che ho sentito parlare Frangi di Filippo de Pisis e, guardando a quanto è successo, la riflessione su questo maestro non era soltanto un eccentrico interesse a cui si sottopone chi vuole andare per forza contro il mainstream. L’avvicinamento a De Pisis, mai citato esplicitamente e forse neanche implicitamente, avviene tramite l’introduzione delle carte. A un certo punto, all’attività a olio, Frangi affianca un lavoro sistematico attorno a un genere considerato minore. Può darsi che la scelta sia dovuta a esigenze commerciali (si vendono più facilmente), ma a me pare che sul piano stilistico dalle carte non si torni più indietro. La stesura del colore molto diluito viene applicata anche alle tele e il disegno si fa sempre più essenziale. L’ossessione figurativa si affievolisce senza mai scomparire definitivamente. La scommessa è tutta sulla pittura, il campo su cui un pittore vince o perde. Il punto più alto, forse, è “Giardini pubblici” esposto al Mart nel 2010.

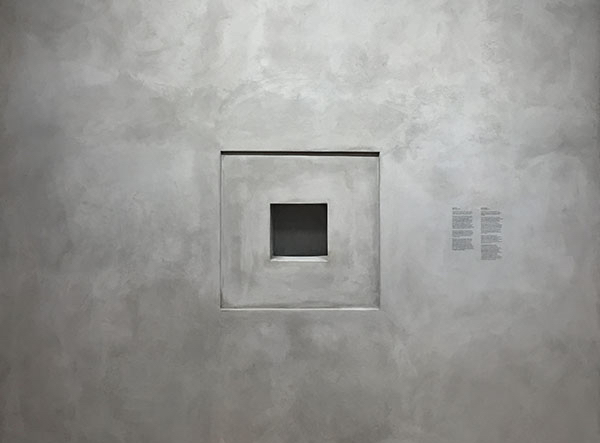

Il sito documenta anche un altro aspetto decisivo dell’opera di Frangi. Da “La fuga di Renzo” in poi, le mostre sono sempre concepite come dei progetti compiuti, con una propria coerenza, come se fossero racconti con una trama. L’allestimento diventa parte essenziale della comprensione del lavoro che, quasi sempre, deve esser letto come un’istallazione vera e propria. Il capolavoro, in questo senso, per ambizione e risultato, è certo “Nobu at Elba” del 2004, che speriamo di poter rivedere presto riallestito.

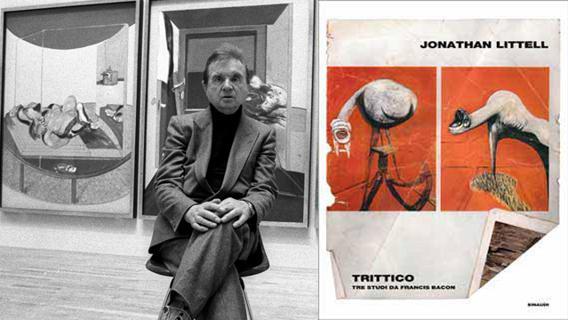

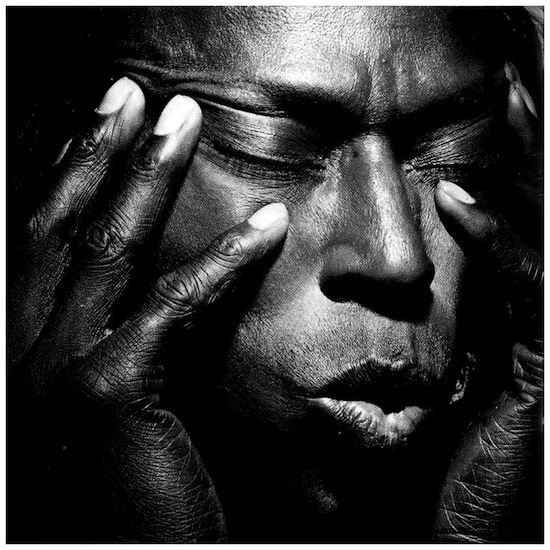

Per lungo tempo la figura umana non è comparsa nell’opera di Giovanni. Ricordo la figura di donna appesa nel salotto di di un amico o il ritratto sulla copertina dell’edizione Garzanti di “In Exitu” di Giovanni Testori. Le persone riappaiono nei quadri in modo inaspettato ed eterodosso in occasione di “Straziante, meravigliosa bellezza del creato”. Sono fotografie scattate in riva al mare, in Marocco mi sembra, i cui ingrandimenti sono dipinti quasi a monocromo. Pescatori, famiglie al bagno. Un omaggio a Schifano, forse. Anzi, sicuramente. Certo è una soluzione che non risolve il problema sconfinato della pittura della figura umana. Dilemma che resta aperto dopo la morte di Bacon e Freud (Richter non ne fa una malattia e nemmeno Hockney ultimamente) e chissà se qualcuno avrà mai la forza di riaffrontarlo con risultati all’altezza. Di certo le ombre di Frangi fanno fatica a scomparire dalla memoria di chi le ha viste. Per non parlare degli Albatros: «stormi d’uccelli neri, com’esuli pensieri, nel vespero migrar».

Ho consigliato a Giovanni di segnalare nel sito i due testi più importanti che trattano della sua opera: quello di Giovanni Agosti “Giovanni Frangi alle prese con la natura” edito da Feltrinelli e il saggio di Massimo Recalcati per la mostra al Diocesano “La règle du jeu. Atto secondo. Dieci giardini” del 2011.

Se potessi tornare indietro nel tempo e scegliere una mostra che non sono riuscito a vedere, forse, sceglierei quella del 2009 a Trento “Giovanni in gennaio”.

Di seguito ho provato a riassumere in nove immagini la storia raccontata da www.giovannifrangi.it.

Ho visto “Manifesto”, il film di Julian Rosenfeld con Cate Blanchet e mi è piaciuto moltissimo. Si tratta di una versione “in linea” dell’istallazione realizzata dall’artista tedesco nel 2015. Rosenfeld si immagina tredici situazioni nelle quali la grande attrice recita i testi di 54 manifesti artistici scritti tra il 1848 e il 2002. C’è davvero di tutto: da Karl Marx a Lucio Fontana, da Marinetti a Jim Jarmush, passando per Apollinaire, Kandinsky, Breton e Sol LeWitt. Le situazioni non hanno nessun nesso con i testi che vengono recitati. L’effetto è straniante.

Ho visto “Manifesto”, il film di Julian Rosenfeld con Cate Blanchet e mi è piaciuto moltissimo. Si tratta di una versione “in linea” dell’istallazione realizzata dall’artista tedesco nel 2015. Rosenfeld si immagina tredici situazioni nelle quali la grande attrice recita i testi di 54 manifesti artistici scritti tra il 1848 e il 2002. C’è davvero di tutto: da Karl Marx a Lucio Fontana, da Marinetti a Jim Jarmush, passando per Apollinaire, Kandinsky, Breton e Sol LeWitt. Le situazioni non hanno nessun nesso con i testi che vengono recitati. L’effetto è straniante.